「うちの人事評価、なんとなく決めてるだけかも…」

そんな違和感、見過ごしていませんか?

人事評価制度は、ただの査定ツールではなく、社員のモチベーションを高め、企業全体の成長を支える“仕組み”です。

特に中小企業にとっては「納得感があるか」「育成につながっているか」が制度のカギ。評価に対する不満が離職や業績低下に直結するケースも少なくありません。

本記事では、ゼロからでも作れる“中小企業に最適な人事評価制度”の作り方を、

・制度の目的やメリット

・設計のステップと注意点

・運用・改善・定着までの実務ポイント

など、実際の成功事例やテンプレートも交えながら、わかりやすく解説します。

「納得できる制度」で「成長する組織」をつくる第一歩として、ぜひご覧ください。

人事評価制度の重要性と目的

評価制度って、なんだか堅苦しく感じませんか?

でも実は「人事評価制度=社員が納得して働ける仕組み」なんです。

特に中小企業では、上司の主観や感覚だけで評価が決まりがち。

それが“なんとなく評価”となり、モチベーション低下や離職の原因に…。

ここではまず、人事評価制度を導入することでどんな良い変化が起きるのか?

そして、なぜ中小企業にこそ必要なのか?をわかりやすく解説していきます。

人事評価制度がもたらすメリット

人事評価制度がきちんと機能すると、企業にも社員にもこんなメリットがあります。

〇 頑張りが「見える化」され、社員が報われる

〇 昇給や昇進の理由が明確になり、不満が出にくくなる

〇 上司と部下のコミュニケーションが深まる

〇 評価結果を育成や配置に活かせる

〇 組織全体の方向性がそろう(目標共有がしやすくなる)

中小企業にありがちな「感覚評価」から脱却することで、納得感と透明性がぐっと高まります。

中小企業における人事評価制度の役割

中小企業では、制度や仕組みより“人間関係”が優先されやすいもの。

でもだからこそ、評価制度が“組織の背骨”になります。

〇 社長や上司の好みに左右されない「公平な判断軸」ができる

〇 少人数だからこそ、評価の“メッセージ性”が強く伝わる

〇 採用や育成の基準が明確になり、人材戦略が立てやすくなる

〇 評価→フィードバック→成長という好循環が生まれる

制度があるだけで、組織の“空気”は大きく変わります。

中小企業にとっては「余計なコスト」ではなく、むしろ“成長エンジン”なのです。

評価制度導入の目的と期待される効果

評価制度を導入する目的は、単なる「査定」ではありません。

ちゃんとした制度があると、次のような効果が期待できます。

〇 組織目標と個人の行動がリンクする

〇 処遇(昇給・昇進)に一貫性が生まれる

〇 育成・配置・離職防止に活かせる

〇 社員のやる気や当事者意識が高まる

特に注目したいのは、「行動の見える化」ができること。

成果だけでなく、プロセスや姿勢を評価対象にすることで、“できる人”だけが評価される文化から脱却できます。

人材育成とモチベーション向上の関係

評価制度が「頑張りを可視化する仕組み」になると、社員のやる気も変わります。

〇 上司との目標設定や振り返りが、“育成の場”になる

〇 評価を通じて「期待されていること」が明確になる

〇 成長が処遇(昇給・昇格)に直結し、意欲が高まる

〇 主体的に学ぶ風土が育ち、若手の成長スピードもUP

「評価=査定」ではなく、「評価=成長支援」と捉える視点が、納得感とエンゲージメント向上につながります。

人事評価制度の作り方

評価制度をつくるとき、「とりあえず評価シートを配ればいい」と思っていませんか?

でも、それだけでは機能しません。制度は“仕組み全体の設計”が命。ここでは、誰が見ても納得できる評価制度をつくるための具体ステップや、設計の注意点をわかりやすく解説していきます。

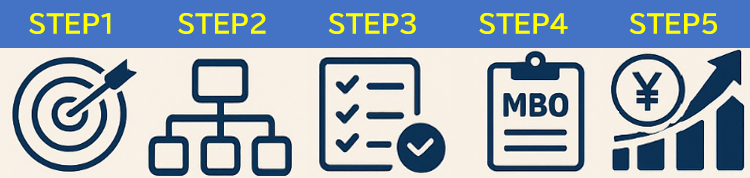

正しい評価制度の設計手順【STEP形式で解説】

まずは、人事評価制度をゼロからつくるときの基本ステップを紹介します。以下の順番で進めると、抜け漏れなく設計できます。

〇 STEP1:目的を定める

→「人材育成?処遇判断?組織の一体感?」目的によって制度の中身も変わります。

〇 STEP2:等級・職種を整理する

→役職・スキル・職種の違いを明確にして、「何を評価するか」を定義。

〇 STEP3:評価項目・基準を決める

→共通評価項目+職種別評価を組み合わせて、「誰でも理解できる内容」に。

〇 STEP4:評価方法・期間・面談フローを設計

→MBO?360度評価?定量?定性?目的に応じて最適な手法を選択。

〇 STEP5:報酬制度・育成施策と連動させる

→評価と昇給・育成がバラバラでは機能しません。“セット運用”がカギです。

評価基準と評価項目の明確化方法

評価項目があいまいだと、評価者によってブレが生まれます。

納得感のある制度にするためには、「誰が見てもわかる評価基準」が必要です。

〇 基準の明文化

→「〇〇ができている状態とは?」を“行動レベル”で記述する。

〇 段階評価を活用する

→5段階などで「期待を超えている/満たしている/満たしていない」を明示。

〇 職種・役割別のカスタマイズ

→営業・バックオフィス・マネジメントなど、評価軸を職種ごとに設計。

〇 評価者向けの“運用マニュアル”も必須

→評価者による差を防ぐため、判断のブレを抑える“評価基準ガイド”を用意。

等級制度・報酬制度との連動設計

評価制度は、単体で機能させようとしても意味がありません。

等級制度・報酬制度とつなげてこそ、“仕組みとして動く”ようになります。

〇 等級(グレード)に評価内容をリンクさせる

→「この等級では何が求められるか」を評価に反映する。

〇 昇給・賞与のルールと連動させる

→評価ランクによって、給与テーブルやボーナス率が決まる設計に。

〇 “成長=報酬アップ”が伝わる仕組みに

→評価結果がキャリア・処遇に反映されると、社員の納得感が段違い。

成果・行動・能力をどう評価に落とし込むか

「成果主義にしたらギスギスした」「行動評価って曖昧じゃない?」

そんな声も多いですが、実は3つの視点をバランスよく組み合わせることが成功のポイントです。

〇 成果(業績)評価:結果を見る

→売上・件数・目標達成率など、定量的な成果を評価。

〇 行動評価:プロセスを見る

→「どう行動したか」「周囲にどう影響したか」を重視。

〇 能力評価:ポテンシャルを見る

→スキル・知識・改善力・問題解決力などの“成長力”に注目。

組織文化やビジョンに合わせて、どの要素に重きを置くかを決めるのがコツです。

成功する人事評価制度のための注意点

評価制度は「つくって終わり」ではありません。

運用でつまずく企業も多いので、以下のような落とし穴には要注意です。

〇 制度をつくる“だけ”で放置しない

→運用マニュアルや教育がなければ、制度は機能しません。

〇 目的がブレると、軸もブレる

→育成なのか査定なのか、設計前に明確にしておくべき。

〇 評価者任せにしない

→評価者によって結果が変わらないように、“共通認識”を醸成。

〇 社員への周知が不十分

→「なぜこれで評価されるのか」が伝わらないと、不満や混乱を招く。

評価方法とその選定

評価制度は「どう評価するか」が肝。いくら評価項目を決めても、評価の仕方がブレていたら、社員の不満や不信感につながります。

このセクションでは、MBOやOKR、360度評価といった代表的な手法の違いや、評価運用時に押さえておきたいポイントを解説します。

MBO・OKR・360度評価など主要手法の違い

評価方法にはいくつか種類があり、目的や組織文化によって向き不向きがあります。まずは代表的な3手法を比較してみましょう。

〇 MBO(目標管理制度)

→個人ごとに数値目標を設定し、達成度を評価する方法。

◎目標が明確で測定しやすい

△定量成果だけに偏ると“数字至上主義”になりがち

〇 OKR(目標と成果指標)

→チームや個人で“野心的な目標(O)”と“測定指標(KR)”を設定する。

◎挑戦的な目標設定で組織の一体感が生まれる

△評価制度と直結させすぎると、本来の“チャレンジ文化”が損なわれる

〇 360度評価

→部下・同僚・他部門など複数視点からの評価。

◎上司以外からのフィードバックで多面的な評価が可能

△匿名性や人間関係によるバイアスが入りやすい

各手法のメリット・デメリットと選び方

手法選びで失敗しないためには、「何を目的に評価するのか?」を明確にしておくことが重要です。

〇 育成重視なら…

→MBOでPDCAを回しながら、面談重視の運用を。

〇 挑戦文化を育てたいなら…

→OKRで目標自体にワクワク感を持たせる。

〇 管理職の評価力に課題があるなら…

→360度評価で“現場のリアルな声”を取り入れる。

〇 中小企業に多い失敗パターン

→“カッコよさ”で手法を選び、実情に合わない制度を導入してしまう。

制度の“目的”と“会社の成熟度”に合った手法を選ぶのが正解です。

評価シート・面談・フィードバックの運用ポイント

評価制度は「制度設計よりも運用が9割」と言っても過言ではありません。特に評価シートと面談の運用が制度の満足度を左右します。

〇 評価シートは“行動+成果”で書かせる

→「やったこと」と「結果」の両方を書かせることで、フィードバックの質が上がる。

〇 面談は“ジャッジ”でなく“対話”にする

→一方的に伝える場にすると、評価への不信感が高まる。

〇 フィードバックは具体的に、即座に

→“何が良かったか”“次にどう改善するか”を明示することで納得感が上がる。

〇 運用マニュアルの整備が肝

→評価者によって運用がブレないよう、社内ルールやQ&Aを用意しておく。

評価者・上司の役割と育成

どんなに素晴らしい制度をつくっても、“評価者の目線”がバラバラだと機能しません。特に中小企業では、マネジメント経験が浅い上司が評価を担うことも多いため、育成がカギを握ります。

〇 評価者研修は必須

→「評価項目の読み方」「判断基準」「面談の進め方」を全員で共有。

〇 定期的な評価レビュー会を開催

→評価のすり合わせと、納得感ある基準づくりに有効。

〇 “部下の成長”が上司の評価に反映される仕組み

→評価者自身が“育成目線”を持てるよう、評価制度と連動させる。

〇 感覚ではなく「事実」に基づく評価を習慣化

→日報・週報・実績記録などを活用し、“主観”から“客観”へ。

透明性と公平性の確保

評価制度があっても、「なんとなく納得できない…」「上司のさじ加減じゃないの?」と思われたらアウト。制度の本質は“信頼”にあります。

このセクションでは、制度に対する社員の不信感を防ぎ、「納得して動ける組織」にするためのポイントを解説します。

評価制度における透明性の重要性

「評価の基準が見えない」これ、社員のやる気を削ぐ一番の原因です。逆に言えば、透明性を確保できれば、制度はぐっと機能し始めます。

〇 評価基準を“見える化”することが第一歩

→評価項目・点数配分・評価の流れを社内にオープンに。

〇 フィードバック内容も開示前提で整理する

→評価後の面談で「どう見られていたか」が明確になると、納得度が跳ね上がる。

〇 Excelや紙ではなく、クラウドで運用すると見える化しやすい

→更新履歴や共有機能がついたツールを使うのも一手。

不公平感を防ぐための評価ルール策定

社員が「不公平だ」と感じる原因の多くは、評価ルールが曖昧だから。ルール整備が“フェアな制度”への近道です。

〇 誰が誰をどのタイミングで評価するかを明示する

→評価者が複数いる場合の役割分担も明確に。

〇 “どこを見て判断するか”のガイドラインを設ける

→例:売上だけではなく、プロセスや貢献度も評価に含める。

〇 評価会議やすり合わせの機会を設け、ブレを防ぐ

→上司ごとの“評価のクセ”をならすには、複数人での話し合いが効果的。

納得感を生むコミュニケーションと共有の仕組み

評価制度は「伝え方」で価値が決まる、と言っても過言ではありません。制度をいくら整えても、社員が内容を理解していなければ、意味がないのです。

〇 評価制度の説明会を年に1回は実施する

→人が変わる・制度が変わるなら、その都度説明を。

〇 社内マニュアルやハンドブックで共有する

→評価シートの記入例やチェックポイントも載せておくとベター。

〇 評価面談では“対話”の時間をしっかり確保

→納得感は、話し合いの中でしか生まれません。

従業員の声を反映させる制度設計とは

制度は「作って終わり」ではなく、「現場と一緒に育てていく」もの。従業員の声を制度に反映できる仕組みがあると、より“使える制度”になります。

〇 運用後のアンケートで改善ポイントを収集

→年1回の全社アンケート+評価者アンケートのW運用がおすすめ。

〇 意見を拾い上げる“人事評価制度チーム”をつくる

→部門横断で選出し、現場の声を制度に反映する機能を持たせる。

〇 見直しは“3年ごと”が目安。とはいえ柔軟に変更できる設計に

→ルールの“硬直化”が制度形骸化の始まりです。

人事評価制度の運用と定着

いくら立派な制度を作っても、現場で“使われない”なら意味がありません。

ここでは「作って終わり」にしないために、評価制度をきちんと運用し、社内に根付かせていくためのポイントを紹介します。

運用フェーズにおける課題と対応方法

制度導入の初期は、どうしても“運用トラブル”がつきもの。よくある課題と、現場でできる具体的な対策を押さえておきましょう。

〇 評価者のスキル差が激しい

→評価者向けの研修・ガイドライン整備で“判断の軸”をそろえる。

〇 書類作成が形式的になりがち

→シートだけで完結させず、面談や口頭評価で補足する体制に。

〇 社員が評価制度を理解していない

→定期的な説明会やマニュアルで周知を徹底。

〇 フィードバックが曖昧になる

→「いつ・誰が・どこまで伝えるか」を事前に決めておく。

評価後のフィードバックと面談の質を高める

評価の“結果”を伝えるだけではNG。社員にとって価値ある時間にするには、「納得感のある伝え方」と「行動につながるアドバイス」が必須です。

〇 面談は“対話”が主役。アドバイスは具体的に

→例:「もっと頑張ろう」ではなく「次は○○を××すると良い」。

〇 行動・成果・スキルの3軸でコメントを用意

→感覚的な評価ではなく、評価項目に即した根拠が必要。

〇 評価結果を“目標設定”と連動させる

→次の行動が明確になると、制度が“成長の仕組み”に変わる。

社員への周知・教育と社内浸透のステップ

制度が根付くかどうかは、“どれだけ理解されているか”がカギ。社内での教育と情報共有の工夫がポイントです。

〇 制度導入時は全社員説明会+Q&Aタイムを

→不安や疑問を“放置しないこと”が初期定着の決め手。

〇 評価項目やフローをビジュアルで見せる

→紙・スライド・動画など、複数の方法で伝えると定着率がUP。

〇 教育は1回で終わらせず、評価タイミングごとにリマインド

→半年ごとの説明会やeラーニングで繰り返し理解を促す。

定期的な見直し・改善で制度を進化させるには

制度は、導入して終わりではありません。変化する組織や社員に合わせて、柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。

〇 導入から半年〜1年で“運用レビュー”を実施

→評価者・被評価者の声をアンケートで集め、改善点を整理。

〇 制度の“どこを直すか”を明確にするチェック項目を用意

→例:評価項目が業務内容に合っているか?納得感が得られているか?など。

〇 改善内容を反映したマニュアルを都度アップデート

→“制度の変化”も社内に共有してこそ、定着が続く。

人事評価制度の成功事例・失敗事例

人事評価制度は「導入したら終わり」ではありません。成功する企業には共通の工夫があり、失敗した企業には“落とし穴”があります。このパートでは、リアルな中小企業のケースをもとに、制度運用のヒントを学びましょう。

実際の中小企業における成功事例

人事評価制度がうまく機能している中小企業は、制度自体を「経営と人材育成の橋渡し」として活用しています。

〇 評価と報酬の連動で納得感UP(ITベンチャー:社員数30名)

→評価スコアと昇給率を連動。成果を出せば明確に報われる仕組みに。

〇 行動指針ベースの評価で社員の行動が変わった(建設系企業:社員数50名)

→「感謝を伝える」「整理整頓する」など、行動特性に落とし込みやすい指標を設定し、現場改善が進んだ。

〇 定期的な面談とフィードバックを制度化(サービス業:社員数20名)

→四半期ごとに評価面談を実施。社長との1on1がモチベーションの源に。

制度が形骸化した失敗事例から学ぶ教訓

せっかく導入した評価制度も、運用を誤ると逆効果になります。ここでは、失敗から学べる注意点を紹介します。

〇 評価基準が曖昧で不満が爆発(広告代理店:社員数40名)

→「何をどう評価されたのか分からない」と社員が不信感を募らせ、離職者が続出。

〇 評価者によって判断がバラバラ(製造業:社員数60名)

→部門ごとに評価者の価値観が異なり、「上司ガチャ」と呼ばれる事態に。

〇 面談が義務化されただけで会話がない(物流会社:社員数25名)

→「制度をこなすだけ」の形骸化。評価はあっても成長には繋がらなかった。

失敗例の共通点は「納得感の欠如」と「運用の仕組み不足」。仕組みより“現場感”を優先することが、制度成功のカギです。

業績向上・離職率低下に繋がる取り組みとは

単なる“評価”ではなく、「制度が会社と社員の成長を後押しする仕組み」になってこそ意味があります。成功企業が実践する3つの共通アプローチを紹介します。

〇 評価基準を“業績・行動・能力”の3軸で設計

→成果だけでなく、プロセスやスキルも評価対象にすることで、バランスの取れた成長を促進。

〇 納得感を得る“対話ベース”の運用設計

→評価の裏付けを面談で丁寧に伝えることで、モチベーションの低下を防ぐ。

〇 評価結果を育成やキャリア面談と連動

→次のステップが見えるから「働く意味」が生まれ、離職率も下がる。

無料で使える人事評価制度のテンプレート

「評価制度を作れ」と言われても、何から手をつけていいか分からない…。そんな中小企業の経営者・人事担当者のために、“そのまま使える”評価シートテンプレートを無料提供しています。導入の手間を省きつつ、自社に合った制度づくりの土台にしてください。

評価シート・評価項目のサンプル提供

Bay3では、すぐに使える「評価シート(Excel形式)」を無料配布中。以下のような内容が含まれています。

〇 職種別の評価項目サンプル(営業・バックオフィスなど)

〇 成果・行動・スキルに分かれた3軸設計

〇 評価点とフィードバック欄のテンプレ付き

評価制度の“たたき台”があるだけで、社内での合意形成や運用が一気にスムーズになります。

導入・運用に役立つ資料・ガイドラインの紹介

テンプレートだけでなく、初めて導入する方に向けた運用ガイド(PDF)もセットでご用意しています。

〇 評価制度づくりの流れをSTEP形式で解説

〇 社内説明・フィードバック面談の進め方

〇 よくあるトラブルと対処法集

「これ読んでおけば安心」と言える内容を詰め込みました。人事制度に不慣れな中小企業でも、迷わず始められる構成です。

社内でカスタマイズして使うポイント

どんなに良いテンプレートも、“自社に合っている”ことが重要です。以下のようにカスタマイズしながら使うのがオススメです。

〇 等級制度や役職ごとに項目を微調整する

〇 経営理念や行動指針に合わせて行動評価を追加する

〇 成果目標は各部署の業務内容にあわせて都度設定

そのまま使ってもよし、アレンジしてもよし。まずはテンプレートを試して、「自社用に育てていく」スタイルで運用していきましょう。

人事評価制度の未来とトレンド

人事評価制度は、「査定」から「組織成長の原動力」へと進化しています。社会の価値観や働き方が大きく変わる今、評価制度もアップデートが求められる時代です。ここでは、これからの評価制度に必要な視点やトレンドを解説します。

これからの人事評価に求められる考え方・機能

これからの人事評価は、「一人ひとりの成長」と「企業全体の戦略実行」を両立させる仕組みであることが求められます。従来の年功序列や成果主義だけではカバーできない、“納得感”と“個別最適”がキーワードです。

〇 行動特性や能力を見える化し、成長支援につなげる評価

〇 キャリア志向やライフステージに寄り添った柔軟な仕組み

〇 上司の主観に頼らない、複眼的な評価プロセスの整備

“公平で成長を促す評価”は、これからの企業に欠かせない要素です。

グローバル視点・人的資本経営と評価制度

2023年から人的資本の情報開示が本格化し、「人への投資」が企業評価にも影響するようになりました。グローバル企業を中心に、評価制度にも新たな視点が組み込まれています。

〇 リスキリングやキャリア開発を支援する制度との連動

〇 DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)への配慮

〇 エンゲージメントスコアや従業員の幸福度を測る指標の導入

「人材の見える化」と「成長プロセスのデータ化」が、新時代の評価制度の中核を担います。

AI・SaaSによる評価制度の効率化と変化

近年、評価制度にもAIやクラウドツールの導入が進んでいます。「感覚」や「紙ベース」から脱却し、データに基づく評価と運用の効率化が実現可能になってきました。

〇 SaaS型人事システムによる評価データの一元管理

〇 AIを活用したフィードバック支援や傾向分析

〇 評価結果とスキルマップを連動させた育成プランの自動生成

こうした仕組みをうまく取り入れることで、中小企業でも「制度が動く・育つ」状態を実現できます。

テンプレート資料は、下記フォームから簡単にダウンロード可能です。

〇 入力項目は「メールアドレス」だけ

〇 すぐにBay3よりPDF資料をお届けします

〇 ご希望があれば、相談の日程調整もスムーズに対応可能