歯科医院の経営でよくある悩みは、「頑張っているスタッフをどう評価すべきか分からない」「予約やキャンセル対応が属人的になっている」「研修をしても現場に定着しない」「院長一人に負担が集中している」といった組織運営の課題です。

こうした問題を放置すると、スタッフの離職や患者満足度の低下につながり、結果として医院全体の業績にも影響を与えてしまいます。

本記事では、「評価制度」「予約・キャンセル管理」「研修設計」「会議体運営」 という歯科医院で特に重要な4つの仕組みに焦点をあて、現場で実際に使える改善方法を解説します。

単なる理論ではなく、定量+定性で見える化する評価制度 や、会議・教育・AI活用を取り入れた実行ノウハウ を交えて、「辞めない職場」「安定した経営」を実現するための具体的なステップをご紹介します。

👉 「自院に合った仕組みを取り入れたい」「どこから改善すべきか整理したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

歯科医院の「組織運営」が止まる典型パターン(現状診断)

症状① 院長ワンオペ化(意思決定・現場対応・教育が集中)

何が起きているか

- 承認待ち渋滞:小さな意思決定まで院長承認が必要になり、現場が止まる。

- 暗黙知のブラックボックス化:院長の頭の中に運営ノウハウが集約され、属人化。

- 不在時の停止:院長が不在だと患者対応・クレーム対応・採用判断が滞る。

なぜ問題か(影響)

- リードタイムの伸長 → 機会損失・患者満足の低下。

- 燃え尽き → 院長・中核スタッフの疲弊、離職リスク増。

- 改善活動が進まない → 現場に裁量がないため、継続改善が生まれない。

原因の仮説

- 権限設計がない(誰が何をどこまで決めて良いか不明)。

- 会議体の欠如(意思決定を週次で前倒しする場がない)。

- KPIの不在(判断の基準が数字で共有されていない)。

初期対策(今日〜2週間)

- 週次運営会議を固定(KPI→課題→施策→担当→期限の順で15–30分)。

- 意思決定カテゴリの3層化(現場即決/事務長決裁/院長決裁)。

- 不在プロトコル(不在時の例外対応と連絡ラインを紙1枚に)。

根治に向けた設計ポイント

権限委譲マトリクス(RACI)

- R(実行)/A(最終責任)/C(相談)/I(共有)を主要業務に割当てる。

役割定義書

- 職責・判断金額・交代基準をA4一枚で職種別に明文化。

ボトルネック可視化

- WIP(仕掛り数)とリードタイムを週次で見える化し、渋滞源を特定。

NG対応

- 「院長がもっと頑張る」で解決しようとする。

- 口頭指示の積み増しで現場を更に属人化させる。

症状② 評価・給与が曖昧で納得感が出ない(不公平感→離職)

何が起きているか

- 評価基準が人によって違う/給与決定のロジックが不透明。

- 面談が形骸化し、成長実感が得られない。

なぜ問題か(影響)

- 不公平感→モチベ低下→離職という負の連鎖。

- 採用コスト増と教育や業務品質の不安定化。

原因の仮説

- 成果と行動の両輪が定義されていない。

- 等級レンジ・昇給ルールが未整備。

- バックオフィスの貢献が可視化されていない。

初期対策(今日〜2週間)

- 職種別の主要評価項目を3–5個に絞る(例:成果×行動)。

- 評価カレンダーを確定(四半期or半期+15分フィードバック)。

- 暫定の等級レンジ表をドラフト(昇給の“条件”を明文化)。

- 管理部門はタスクポイント制で処理量・難易度を数値化。

設計ポイント

成果×行動の2軸

- 売上/稼働/紹介率などの成果と、患者対応/協働/安全等の行動を併記。

等級レンジと昇給ロジック

- 等級ごとの給与幅、昇給に必要な評価点を明確にする。

会計との連動

- 総人件費比率の範囲内で昇給を運用し、持続性を担保。

フィードバックの型

- SBI(状況・行動・影響)やStart/Stop/Continueで具体化。

NG対応

- 一律昇給や曖昧な“努力”評価で場当たり的に対応する。

症状③ 役割不明瞭・属人化(情報共有不足/口頭指示)

何が起きているか

- 「誰がやる?」で止まる/前任者不在で作業が進まない。

- 口頭伝達が多く、手順や品質が揺れる。

なぜ問題か(影響)

- ミス・再作業・患者体験のばらつき・教育コスト増。

原因の仮説

- RACI未整備/SOP未文書化/引継ぎフロー不在。

初期対策(今日〜2週間)

- 役割表の一枚化(受付・DH・DAの境界とゴール)。

- 日次ToDoボード(誰が何をいつまで:現場で可視化)。

- 引継ぎカード(目的・手順・リスク・連絡先)。

- SOPライト版(手順を写真+箇条書きで最小構成)。

- 交代制テスト(別担当が同品質で回せるか検証)。

設計ポイント

RACI×SOP×クロストレーニング

- 標準化→交代運用→継続改善のサイクルを固定。

境界の明確化

- 受付とDHの業務境界、DAとDHの支援範囲を線引き。

週次改善ログ

- SOPの変更履歴と不具合→是正の記録を残す。

NG対応

- 「人に付く仕事」を是とし、手順の明文化を後回しにする。

症状④ 予約・キャンセル運用が現場任せ(患者体験がぶれる)

何が起きているか

- 次回予約の取り忘れ/キャンセル枠の埋め戻しが遅い。

- 担当者によってリマインド内容やトーンが違う。

なぜ問題か(影響)

- 稼働率低下、ノーショー増、患者満足の低下。

原因の仮説

- ルール不在(いつ・誰が・どうリマインドするか)。

- データ未活用(キャンセル理由・再予約率を追っていない)。

初期対策(今日〜2週間)

- 前日SMS+当日2時間前リマインドをテンプレ化。

- キャンセル理由の分類(体調・仕事・交通・その他)。

- 埋め戻しスクリプト(“今週の候補枠3つ提示”を定型文に)。

- リコール予約率の掲示(週次で見える化)。

設計ポイント

指標と基準

- 稼働率/ノーショー率/リコール率の目標値を設定。

スロット設計

- バッファ枠・急患枠・自費枠の比率を週次で最適化。

役割分担

- 受付:案内と予約確定/DH:次回必要性の説明と仮押さえ。

DX・AI活用

- 自動配信・タグ管理・リマインド履歴の一元化。

NG対応

- 担当者裁量に丸投げ/スクリプト不在で属人的運用。

症状⑤ 育成・研修がイベント化(月一研修→現場に落ちない)

何が起きているか

- 座学で満足し、翌日からの行動が変わらない。

- 評価・昇給と切断され、投資対効果が見えない。

なぜ問題か(影響)

- 成長実感の欠如→定着しない、品質が安定しない。

原因の仮説

- OJT未設計/行動基準と未連動/振り返りサイクル不在。

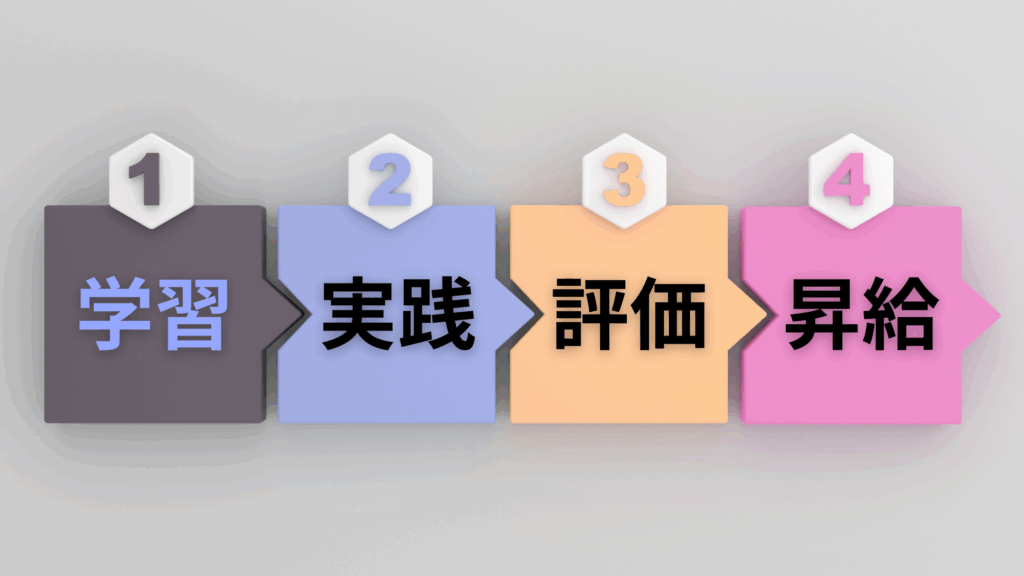

初期対策(今日〜2週間)

- スキルマップ(到達基準を職種×等級で定義)。

- 30-60-90日オンボーディング(成果物・評価者を明記)。

- 症例共有&ミニ勉強会(月1→週次5分の“継続型”へ)。

- 評価項目に直結(研修→OJT→評価→昇給の一本線化)。

設計ポイント

OJTの4段階

- 観察→同席→代行→単独でチェック項目を通過させる。

教育KPI

- 到達度・施術数・再現率などの行動指標を可視化。

ナレッジ運用

- マニュアルの改訂フロー(誰がいつ更新し誰が承認するか)。

NG対応

- 年数=スキルで推定/筆記テストのみで評価。

クイックチェックリスト(5分自己診断)

症状別Yes/Noチェック

- 院長ワンオペ:院長不在時、意思決定が24時間以上止まることが月2回以上ある。

- 評価の曖昧さ:給与決定のロジックをA4一枚で説明できない。

- 役割不明瞭:同一タスクの担当が週内で2回以上迷子になる。

- 予約・キャンセル:前日/当日リマインドがテンプレ化されていない。

- 育成・研修:OJTの到達基準(チェックリスト)が存在しない。

判定方法

- 3つ以上がYes → 要改善(次章の全体設計から着手)。

- 1–2つがYes → 局所改善(該当の章の初期対策から)。

- 0 → 維持・微修正(KPI監視とSOP更新を継続)。

今日やる3つ(最短インパクト順)

- 週次運営会議の固定化(アジェンダはKPI→課題→施策)。

- 役割表の一枚化(RACIのドラフトを作る)。

- 前日SMSテンプレ導入(予約・キャンセルの標準化を即日開始)。

院長ワンオペ化を解消し、スタッフが自律的に育つ組織マネジメントのポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

全体設計の骨格 ―「KPIツリー×役割×会議体」で回す

歯科医院の組織改善では、数字・役割・会議の3点セットを回すことが基本です。

「何を追うか(KPI)」「誰が責任を持つか(RACI)」「どこで意思決定するか(会議体)」を一枚化することで、現場が止まらない仕組みになります。

まず“医院のKGI/KPI”を1枚化(来院数・稼働率・客単価・紹介率・キャンセル率)

医院が追うべき主要KPI

- 来院数:新規+既存患者の合計

- 稼働率:チェアの使用率(診療枠の充填度)

- 客単価:保険診療+自費診療の平均

- 紹介率:既存患者からの紹介数

- キャンセル率:直前キャンセル・ノーショーの割合

なぜ必要か

- KPIを明示することで、判断基準が共有される

- 感覚論ではなく、数字で医院の状態を把握できる

- 施策の優先順位付けが容易になる

役割と責任範囲(RACI)の定義:院長/事務長/DH/DA/受付

RACIで役割を明確に

- R(Responsible/実行):実際に作業する人

- A(Accountable/最終責任):最終的に責任を負う人

- C(Consulted/相談):専門性から助言する人

- I(Informed/報告):結果を知っておくべき人

歯科医院での例

- 院長:KPI全体のA/治療方針決定

- 事務長:人事・会計・予約システム管理のA

- 歯科衛生士(DH):患者教育・メンテナンス領域のR

- 歯科助手(DA):診療補助のR/安全管理のC

- 受付:予約・会計・リコール案内のR

👉 この分担を紙1枚にして壁に貼るだけでも、属人化や「誰がやるの?」問題が激減します。

会議体の設計(週次運営会議・日次朝礼・月次レビュー)とアジェンダ雛形

3種類の会議を使い分ける

- 日次朝礼(5分):当日の患者・タスク確認

- 週次運営会議(30分):数字の振り返り+課題解決+施策確認

- 月次レビュー(60分):KPI推移と全体改善の振り返り

会議が形骸化しないために

- アジェンダを固定し、「誰が話すか」までルール化

- 「現象の共有」で終わらせず、課題→施策→担当→期限まで落とし込む

Bay3式テンプレ(週次:数字→課題→施策→オーナー→期日)

1. KPI確認(来院数・稼働率・紹介率・キャンセル率)

2. 課題抽出(数値のギャップ・患者対応の問題)

3. 施策提案(仮説とアクション)

4. オーナー決定(誰が実行するか)

5. 期限設定(来週まで/今月中など)

👉 これを繰り返すことで、医院の改善は「会議で決めたことが動く」仕組みに変わります。

定量×定性で“見える化”する評価制度(納得と定着)

評価制度は「辞めない職場」をつくる大きなポイントです。

歯科医院では営業組織のように成果だけでなく、行動や患者対応の質も評価軸に入れる必要があります。

職種別の評価軸(DH・DA・受付):成果指標と行動指標の両立

職種ごとの成果指標(例)

- DH:リコール率、施術件数、患者説明の理解度

- DA:診療準備ミス率、器具管理精度

- 受付:予約リコール率、キャンセル対応スピード

共通の行動指標(例)

- 挨拶・患者対応・協働性

- 業務改善提案・マニュアル遵守

👉 成果+行動を数値化すると、「頑張りが見える」制度になります。

評価→給与テーブルへの連動設計(等級・レンジ・昇給ロジック)

基本の仕組み

- 等級制度:1〜5等級など段階を定義

- 給与レンジ:等級ごとに下限〜上限を設定

- 昇給ロジック:評価点が一定以上なら昇給

メリット

- スタッフが「どうすれば昇給できるか」を理解できる

- 経営側も人件費の予測が立てやすい

バックオフィスの「タスクポイント制」で不公平感を解消

仕組みの概要

- 業務ごとにポイントを設定(例:請求処理=3pt、月次締め=10pt)

- 月間ポイント合計で成果を評価

- 「目に見えにくい業務」を数値化して評価に反映

👉 「処理量・難易度が違うのに同じ評価」という不満を解消できます。

評価シート&フィードバック面談の運用ステップ(テンプレ付)

- 月次でシート記入(成果・行動をスコア化)

- 上長レビュー(数値+コメント)

- 面談(15分):SBI法でフィードバック

- 給与テーブル反映(昇給条件を自動的に判定)

👉 「評価が給与にどうつながるか」を透明化することで、スタッフの納得感が一気に高まります。

「評価制度が形骸化している…」と感じていませんか?

Bay3では、定量×定性で見える化する評価シートと給与テーブルをセットで導入支援しています。

「うちに合った評価制度を整えたい」と思った方は、まずは無料相談で課題をお聞かせください。

スタッフの定着率を80%まで改善した院長の実践法をまとめたこちらの記事もぜひご覧ください。

予約・キャンセル運用の標準化で患者満足と稼働を最大化

歯科医院の稼働率や患者満足度を大きく左右するのが、予約・キャンセル運用の仕組み化です。

担当者ごとにバラバラな対応をしていると、

「予約が取りにくい」「次回の案内がなかった」「急にキャンセルが入って治療が先送り」

といった不満が蓄積し、結果として 離脱率・キャンセル率の増加 に直結します。

標準化のポイントは、

- 数字(リードタイム・リコール率)を管理すること

- キャンセルを予防し、空き枠を最小化すること

- 受付とDHのオペレーションを一枚化すること

の3点です。

予約リードタイムとリコール率の管理(目標基準の置き方)

よくある現場課題

- 「3週間先まで予約が埋まっている」と患者が離脱

- リコール案内が個人任せで、抜け漏れや声かけの差が出る

- データを取っていないため、稼働率やリコール率が曖昧

管理すべき2つの数字

- 予約リードタイム:患者が次回予約を取るまでの待ち期間

→ 保険診療は「2〜3週間以内」、自費診療は「1〜2週間以内」が理想 - リコール率:3か月後・半年後に再来院している割合

→ 目標は 80%以上

改善のアプローチ

- 月次で 稼働率・リコール率・リードタイム を見える化

- 「〇週以内に予約を確保できているか」をチェック項目化

- 医院全体で基準を共有し、予約枠の調整やリコール案内の強化を行う

キャンセル抑制:前日SMS/当日リマインド/代替スロット運用

キャンセルが起きやすい原因

- 患者が「予約を忘れていた」

- 前日に予定が入り「連絡がしにくい」

- 代替候補が提示されず、そのまま離脱

標準化すべきオペレーション

- 前日SMSリマインド:自動送信で負担軽減

- 当日リマインド(2時間前):電話またはLINE通知

- キャンセル時の代替スロット提示:

「今週なら〇日〇時/来週なら〇日〇時」と3候補を提示する

期待できる効果

- ノーショー率を減らし、稼働率を安定化

- 「リマインドが丁寧」と感じられ、患者満足度も向上

受付・DHの連携オペ(チェックリストとトークスクリプト)

現場で起きるズレ

- DHは次回予約の必要性を説明したが、受付が聞いておらず再案内できない

- 患者が「次回はどうしたらいいの?」と不安を感じる

- 担当者によって案内の仕方がバラバラ

標準化のポイント

- チェックリスト:

- DH:治療計画・リコール時期・必要施術を入力

- 受付:次回枠を確定し、リマインド方法を登録

- DH:治療計画・リコール時期・必要施術を入力

- トークスクリプト(例)

- DH:「次回は〇週間以内に来院いただくと効果的です」

- 受付:「では〇日〇時はいかがですか?前日にSMSでご案内しますね」

- DH:「次回は〇週間以内に来院いただくと効果的です」

👉 これにより、DHの説明と受付の案内が一貫し、患者の安心感が高まります。

患者ジャーニー改善:初診→カウンセリング→次回予約の一貫性

- 初診:受付で問診票・来院目的を整理

- カウンセリング:DHが治療方針を説明し、患者理解を確認

- 次回予約:その場でスロットを提示し、受付が確定

👉 この流れを「紙1枚のジャーニーマップ」として医院全体で共有すると、

「説明がバラバラ」「予約を取り忘れた」という患者体験のばらつきが減少します。

「予約・キャンセル管理が属人化している」と悩む医院はとても多いです。

Bay3では、リマインドSMSテンプレ・キャンセル時トークスクリプト・

予約ダッシュボードまで提供しています。

「患者満足と稼働率を両立したい」方は、ぜひ相談窓口をご活用ください。

現場に落ちる教育・研修設計(OJT×マニュアル×評価の三位一体)

教育や研修が「その日限り」で終わるのは、多くの歯科医院で共通する課題です。

解決のポイントは ①スキルマップ、②OJTの型、③月次サイクル を連動させること。

評価や昇給に接続することで、学びが“形”として現場に定着します。

スキルマップと段位(等級)設計:到達基準を言語化

現場でよくある課題

- 「経験年数=スキル」という誤解

- 研修をしても、成長が見える化されない

- 昇給判断が曖昧

スキルマップ設計のポイント

- 職種ごとに 等級(1〜5段階など)を定義

- 等級ごとに できること/できないこと を明文化

- 例:

- DH(歯科衛生士)

- 等級1:PMTCを先輩指導下で実施できる

- 等級3:患者に治療計画を説明し、セルフケア指導ができる

- 等級5:新人DHの育成ができる

- 等級1:PMTCを先輩指導下で実施できる

- DH(歯科衛生士)

👉 これを 評価シート・給与テーブルと連動させると「成長すれば昇給する」仕組みが完成します。

OJTの型(観察→同席→代行→独り立ち)とチェック項目

OJTの4段階モデル

- 観察:先輩の施術や対応を見学

- 同席:一部を補助しながら学習

- 代行:先輩が同席しつつ本人が主導

- 独り立ち:一人で完結できる

チェックリスト例(DHの場合)

- 器具準備が正確にできる(Yes/No)

- 患者説明で治療目的を正しく伝えられる(Yes/No)

- 施術記録を漏れなく入力できる(Yes/No)

👉 OJTの段階ごとにチェックを通過させることで、「いつ独り立ちできるか」が客観的に判断可能になります。

月次エデュケーションサイクル(学習→実践→評価→昇給への接続)

典型的な失敗

- 研修が単発イベント化

- 学んでも日常業務に反映されない

- 昇給とつながらず、学習意欲が続かない

Bay3式サイクル

- 学習:月次でテーマを設定(症例共有、接遇研修など)

- 実践:翌週からOJTで行動に落とし込む

- 評価:評価シートに実施度を記録

- 昇給接続:四半期レビューで昇給判断へリンク

👉 これにより研修が「成果のある投資」になり、スタッフも成長と報酬がつながる実感を持てます。

歯科衛生士の症例共有会/院内ミニ勉強会の回し方

- 症例共有会(月1回・30分)

- 成功症例と課題症例を持ち寄り、治療方針や対応をディスカッション

- 発表者をローテーションし、アウトプット経験を全員に

- 成功症例と課題症例を持ち寄り、治療方針や対応をディスカッション

- ミニ勉強会(週次朝礼で5分)

- 受付対応の一言改善、器具管理の小技、最新の感染対策など

- 小さな知識を習慣的に共有し、学習文化を根付かせる

- 受付対応の一言改善、器具管理の小技、最新の感染対策など

「研修しても現場に落ちない」――そんな声に応えて、Bay3は

スキルマップ・OJTチェックリスト・月次教育サイクルを丸ごと設計しています。

「育成を仕組み化したい」と考える方は、無料相談会から一歩踏み出してみませんか?

採用→オンボーディング→定着までの一体設計

歯科医院の課題は「採用したのにすぐ辞めてしまう」こと。

この解決には、採用基準・オンボーディング・定着施策をひとつの流れとして設計する必要があります。

採用要件の明確化(Must/Better基準・価値観適合)

Must基準(最低限必須)

- 資格(DH資格、経験年数など)

- コミュニケーション能力(患者説明の基本ができる)

Better基準(加点要素)

- 接遇スキル(受付経験)

- チームでの業務改善経験

- 新人育成経験

価値観適合

- 「患者第一」「学び続ける姿勢」「協働性」など医院のカルチャーと一致するか

👉 採用要件を紙1枚で明確化すると、面接が属人的にならず、定着しやすい人材を採用できます。

オンボーディング30-60-90日プラン(成果物と伴走者)

30日

- 基本業務(受付対応・器具準備)をチェックリストで習得

- 伴走者(先輩スタッフ)がフィードバック

60日

- OJTで一人業務を半分以上担当

- スキルマップに基づき評価

90日

- 独り立ち可否を判定

- 評価シートに基づき昇給/試用期間終了判断

👉 この流れで「採用ミスマッチ」と「放置育成」を防ぎます。

定着ドライバー:評価の透明性/役割の明確化/称賛のルーティン

定着のカギ

- 評価の透明性:何をもって昇給するかを可視化

- 役割の明確化:誰が何を担うかを共有

- 称賛のルーティン:月次会議や朝礼での「ありがとう共有」

👉 「評価・役割・称賛」の3点セットがある医院は、離職率が大幅に低下します。

面接質問集・試用期間評価表のテンプレ

- 面接質問例

- 「患者対応で大切にしていることは?」

- 「今までで一番うまくいったチーム経験は?」

- 「患者対応で大切にしていることは?」

- 試用期間評価表(例)

- 業務スキル:〇/△/×

- 協働性:〇/△/×

- 将来性コメント欄

- 業務スキル:〇/△/×

👉 テンプレを用意しておくだけで、採用〜定着までの一貫性が格段に高まります。

採用から定着までの一貫した仕組みを構築することで、歯科医院はより安定した経営を目指せます。こちらの記事も参考に、スタッフ定着と評価の透明性を高めましょう。

日次・週次で回る「会議×ダッシュボード」の運用

仕組みを作っても、日々の運用に落とし込めなければ定着しません。

Bay3では「日次・週次・月次」のリズムを作り、会議体+ダッシュボードで継続改善することを推奨しています。

日次:朝礼KPI(当日稼働率・キャンセル・危険予約)と役割分担

朝礼で押さえるべき指標

- 当日稼働率:チェアがどれだけ埋まっているか

- キャンセル件数:前日〜当日の発生分

- 危険予約リスト:キャンセル率が高い患者やリマインド未完了のケース

役割分担の例

- 受付:危険予約のリマインド確認

- DH:患者説明・リコール率の確認

- 院長:当日の重点対応(自費・新患)を指示

👉 5分でKPIと役割を共有するだけで、当日の迷走がなくなる。

週次:課題→施策→実行管理のボード運用(担当・期日・結果)

週次会議の流れ(Bay3式)

- KPIチェック(来院数・稼働率・キャンセル率・紹介率)

- 課題抽出(数字のギャップ・現場の声)

- 施策決定(仮説→アクション化)

- 担当・期日設定(誰がいつまでにやるか)

- 結果レビュー(翌週の会議で確認)

実行管理の仕組み

👉 「会議で決めたことが消えない仕組み」を作るのが肝。

月次:人・お金・患者満足の三位一体レビュー

月次で見るべき3指標

- 人:評価シート・離職率・教育到達度

- お金:売上・利益・人件費比率

- 患者満足:アンケート結果・紹介率・リコール率

ポイント

- KPIを一枚ダッシュボードにまとめる

- 「定性的な声」も数字と一緒に扱う(例:アンケート自由記述)

- 人・お金・患者の3つを同じ場でレビューすることで、医院全体が一体感を持てる

現場で使うダッシュボード指標一覧(定義と算式)

- 来院数=新患+既存患者数

- 稼働率=実稼働チェア数 ÷ 総チェア数

- 客単価=総売上 ÷ 来院数

- 紹介率=紹介患者数 ÷ 新患数

- キャンセル率=キャンセル件数 ÷ 予約件数

- リコール率=再来院患者数 ÷ リコール対象患者数

👉 算式まで共有することで「数字の解釈ズレ」が防げる。

DX・AIの実装ポイント(小さく始めて確実に効く)

歯科医院でのDX・AI活用は「全自動化」ではなく、負担の大きい定型業務から小さく始めるのが成功のコツです。

予約・リマインドの自動化(SMS/メール配信、タグ管理)

- 前日SMS/当日リマインドメールを自動送信

- 患者属性ごとにタグ管理(新患/自費/リコール対象など)

- 配信結果をダッシュボードに連動

👉 「リマインド忘れによるキャンセル」を最小化し、受付の負担も軽減。

議事録・議題生成、評価コメントの下書き支援(AI活用の守備範囲)

- 会議の録音をAIで要約 → 議題・課題・次回タスクを自動抽出

- 評価面談コメントをAIが下書き → 上司は修正するだけ

👉 書く負担を削減し、考える時間に集中できる。

マニュアル・トークスクリプトの更新自動化フロー

- SOPやトーク例をGoogleドキュメントで管理

- AIが改訂案を生成 → 管理者が承認 → 即反映

- 更新履歴を自動で残す

👉 「古いマニュアルのまま放置」問題を防ぎ、常に最新化。

セキュリティと個人情報の基本方針(最小権限・権限管理)

- 最小権限の原則:必要な人だけアクセス可

- 権限管理:アカウント単位で権限付与・剥奪を徹底

- 匿名化・暗号化:患者データを学習や検証に使うときは必須

- 外部サービス利用のルール化:利用ツールと保存場所を明記

👉 DX・AI導入は 「便利さ+安全性」の両立が前提条件。

現場の“動き”を変えるマネジメント習慣

制度や仕組みを導入しても、それを現場の習慣に落とし込めなければ絵に描いた餅。

重要なのは「毎日の声かけ」「月次の1on1」「称賛の積み重ね」など、人の動きを変えるマネジメント習慣です。

1on1の型(観察→問い→合意→次回約束)と月次リズム

よくある課題

- 面談が「雑談」か「説教」で終わる

- 同じ話題を繰り返して進展がない

- 形骸化して“負担”に感じられる

Bay3式 1on1フレーム

- 観察:事実の共有(数字・行動)

- 問い:本人の気づきや考えを引き出す

- 合意:次の行動を一緒に決める

- 次回約束:次の面談で確認する約束を残す

運用のポイント

- 月1回×30分を固定スケジュール化

- 面談記録をシート化し、必ず前回との比較をする

- 「上司が話す<本人が話す」を徹底する

👉 これにより「やらされ感」ではなく、自律的な行動変化を促せます。

称賛とフィードバックの比率設計(3:1ルール)

現場での問題

- 指摘ばかりでスタッフが萎縮

- 逆に褒めるだけで成長が止まる

3:1ルールの実践

- 称賛3:改善フィードバック1の比率を意識

- 称賛は「行動の具体」を褒める(例:「患者説明の流れが分かりやすかったね」)

- 改善は「次にどうすればよいか」を1点だけ提示

👉 これにより、モチベーションを保ちながら成長を促進できます。

トラブル時の一次対応フロー(受付/DH/事務長)

現場の課題

- クレームや患者不満が「誰も対応しない」まま放置

- 受付・DH・院長に報告がバラバラ

一次対応フロー(例)

- 受付:患者の声をヒアリングし、即時記録

- DH:治療に関する説明不足がないか確認

- 事務長(または院長):24時間以内に再連絡・改善策を提示

👉 フローを紙1枚で共有するだけで、トラブルが放置されることを防止できます。

事例(ベンチマーク)と導入ロードマップ

「仕組みを導入したら、どんな変化があるのか?」を具体的に示すことで、院長や事務長のイメージが湧きやすくなります。

導入前→3か月→6か月の変化(KPIの変化例)

- 導入前

- 離職率:20%超

- キャンセル率:15%

- リコール率:50%

- 離職率:20%超

- 3か月後(仕組み運用スタート)

- 離職率:15%

- キャンセル率:10%

- リコール率:65%

- 離職率:15%

- 6か月後(評価制度・会議体が定着)

- 離職率:10%以下

- キャンセル率:5%

- リコール率:80%以上

- 離職率:10%以下

👉 数字の改善が“見える化”されることで、現場のモチベーションも上がる。

医院規模別の優先順位(〜10名/〜30名/30名〜)

- 〜10名規模

- まずは「予約・キャンセル運用」と「会議体」を整える

- まずは「予約・キャンセル運用」と「会議体」を整える

- 〜30名規模

- 評価制度・給与テーブル・教育設計を優先

- 評価制度・給与テーブル・教育設計を優先

- 30名以上

- DX・AI活用、部門別マネジメント習慣の確立

- DX・AI活用、部門別マネジメント習慣の確立

👉 規模ごとに優先順位をつけることで、仕組み疲れを防ぎながら段階的に整備できます。

よくあるつまずきと回避策(“仕組み疲れ”を起こさないコツ)

つまずきパターン

- 会議や研修を「全部やろう」として過負荷に

- フォーマットが複雑で現場が嫌になる

- 成果が出る前に諦めてしまう

回避のポイント

- 小さく始める(1テーマ×1ツール)

- 現場の声を必ず反映

- 「成果が出るまで3か月」を目安に継続

👉 ポイントは「完璧にやろうとせず、続けられる形にすること」。

まとめ/すぐ始めるチェックリスト & 無料相談のご案内

ここまで、歯科医院の組織運営改善を「評価制度・予約管理・研修・会議・DX」など多面的に解説してきました。

ただ、どんなに仕組みを整えても、最初の一歩を踏み出さなければ変化は起きません。

そこで最後に、「明日からすぐにできる3つのアクション」と、Bay3が提供する無料相談・テンプレートDLをご紹介します。

今日やる3つ(役割表更新/週次アジェンダ導入/予約リマインド開始)

① 役割表の更新

- 院長・事務長・DH・DA・受付の「担当範囲」を紙1枚で明記

- 「誰が・何を・どこまでやるか」を明文化するだけで、属人化が一気に減少します

② 週次アジェンダの導入

- 「数字→課題→施策→担当→期日」のフレームで週次会議を運営

- 会議の流れを1枚テンプレ化し、ホワイトボードでもExcelでもOK

- 「決めたけど消える」を防ぎ、改善サイクルが回り始めます

③ 予約リマインドの開始

- 前日SMS or 当日リマインド電話を即日導入

- 「予約忘れ」のキャンセルを減らすだけで、来院数・売上がすぐ改善します

👉 まずはこの3つから始めるだけで、医院の空気感と成果が変わり始めることを実感できるはずです。

テンプレDL・相談窓口(評価表・会議アジェンダ・キャンセル対策スクリプト)

Bay3では、すぐに現場で活用できる 「実行テンプレート集」 をご用意しています。

- 評価シート(職種別スキルマップ付き)

- 週次会議アジェンダ雛形(数字→課題→施策)

- キャンセル対策トークスクリプト(受付用・DH用)

これらを使えば、ゼロから考える時間を大幅に短縮できます。

さらに「自院に合った形にカスタマイズしたい」という方には、無料相談会を実施中です。

- 「評価制度はあるけど機能していない」

- 「予約運用を仕組み化したい」

- 「育成がイベント化して定着しない」

そんな段階からでも大丈夫。

👉 ぜひ下記リンクよりご相談をご利用ください。

明日から“辞めない職場・安定した医院経営”を一緒に作りましょう。