「中長期経営計画って、うちみたいな中小企業にも必要なの?」

そう感じたあなたにこそ届けたい、現場で“ちゃんと動く”経営計画の立て方ガイド。

この記事では、理念整理からKPI設定、社内浸透までを5ステップでやさしく解説します。

中長期経営計画とは?中小企業に必要な理由と本記事の活用法

中長期経営計画が求められる背景

「中長期経営計画」と聞くと、「うちみたいな小さな会社にはまだ早い」と感じる経営者も多いはず。

でも実は今、社員数10〜50名規模の中小企業こそ中長期視点での戦略が求められています。

その理由はシンプル。

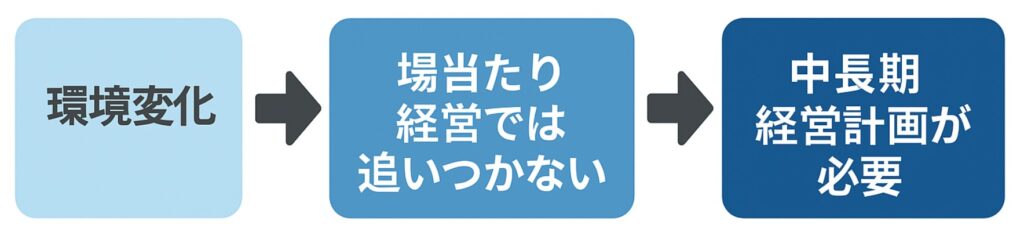

〇 環境変化(人手不足・デジタル化・物価高など)が早すぎて場当たり対応では追いつかない

〇 採用や資金調達でも、今後の成長戦略が「見える化」されていることが信用につながる

〇 社員の離職やモチベーション低下を防ぐには、「会社の目指す方向性」が明確であることが重要

とくにリーダー層が育ってきた企業では、「経営者の頭の中」だけで未来を描くのではなく、

全社で共有できる“戦略の設計図”として中長期経営計画が欠かせなくなっているんです。

中期経営計画の具体的な立て方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 中期経営計画のステップバイステップガイドはこちら

この記事でわかることと全体構成

この記事では、「中長期経営計画って何?」という基礎から、

「どうやって作るの?」「現場でちゃんと機能するには?」という実践レベルの立て方まで、

5つのステップでわかりやすく紹介していきます。

ざっくり言うと、以下の流れで進みます

〇 STEP1|方向性を定める:経営理念・ビジョンの言語化

〇 STEP2|現状を把握する:市場や自社の課題を整理する

〇 STEP3|戦略を描く:事業や人材の方向性を設計する

〇 STEP4|目標を設計する:KPIやアクションプランをつくる

〇 STEP5|伝えて動かす:社内への共有・運用・改善まで

中小企業ならではのリソースの限界、属人的なマネジメント、現場とのギャップ。

そうした「よくある壁」をどう超えるか?という観点も盛り込みながら、

机上の空論で終わらない“動く計画”のつくり方をリアルに掘っていきます。

STEP1|方向性を定める:理念・ビジョンの明確化

中長期経営計画とは?中期・短期との違いと必要性

そもそも「中長期経営計画」って何?と思っている方も多いはず。

これはざっくり言うと、3〜10年スパンで“自社がどう成長していくか”を描いた設計図のことです。

短期:1年程度(年度の経営目標、営業計画など)

中期:3年程度(事業戦略の柱、体制強化、成長戦略)

長期:5〜10年(会社としての将来像・社会的価値)

では、これらを表にまとめると以下のとおりです。

| 計画区分 | 期間 | 目的・内容 |

|---|---|---|

| 短期計画 | 1年以内 | 年度の経営目標、営業計画など |

| 中期計画 | 3年程度 | 事業戦略の柱、体制強化、成長戦略 |

| 中長期計画 | 5〜10年 | 会社としての将来像、成長戦略 |

| 長期計画 | 10年以上 | 理念の実現、社会的価値創造 |

中小企業だと「短期はあるけど、中期や長期までは考えきれていない…」というケースがかなり多いです。

でも実は、短期目標がブレるのは、中長期の軸がないからだったりします。

中長期経営計画があることで、

〇 売上目標だけでなく「何のために成長したいか」が明確になる

〇 経営者だけでなく、リーダー層にも判断基準が共有される

〇 外部(金融機関・採用候補者)への信頼にもつながる

つまり、“今やるべきこと”をブレさせないための「未来からの逆算」が中長期経営計画なんです。

経営理念・ビジョン・パーパスをどう整理するか

中長期経営計画をつくるうえで、まず最初に向き合うべきなのが「自分たちは何のために存在しているのか?」という問い。

つまり、経営理念・ビジョン・パーパスの言語化です。

よくあるのが、「なんとなく想いはあるけど言語化されていない」「社内で共有できていない」というケース。

このままだと、どんな計画を立てても現場には響きません。

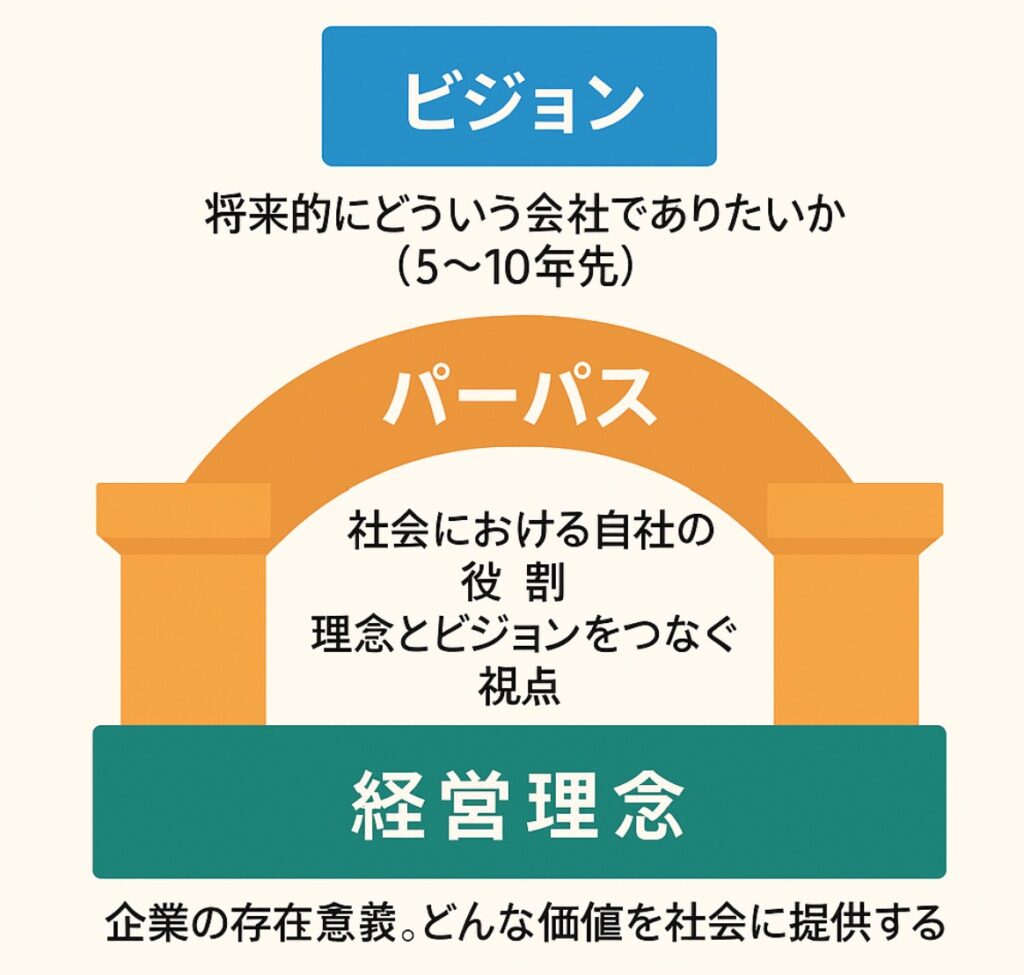

それぞれの役割はこのようなイメージです

〇 経営理念:企業の存在意義。どんな価値を社会に提供するか

〇 ビジョン:将来的にどういう会社でありたいか(5〜10年先)

〇 パーパス:社会における自社の役割。理念とビジョンをつなぐ視点

ここを明確にすることで、

〇 目標に一貫性が出る

〇 社員が「なぜこの目標なのか?」を理解しやすくなる

〇 社外にも共感されやすくなる(採用・営業でも武器になる)

「難しいことを立派に書こう」と思う必要はありません。

むしろ、自分たちらしさがにじむ言葉かどうかが大事です。

中小企業にとっての「未来像」をどう描くか

ビジョンを描くときに大切なのは、「正解を探す」のではなく、“自社なりの未来”を想像することです。

特に中小企業では、リソースの限界や業界特性もあるため、背伸びしすぎると絵に描いた餅になります。

未来像を描くときのコツは以下のとおり

〇 5年後の「売上」「社員数」「拠点数」など、定量的な目標をざっくり持つ

〇 どんな事業を主軸にしていたいか?(新規/既存の比率は?)

〇 どんな会社にしたいか?(社員の雰囲気、社内文化、働き方など)

〇 どんな人に「うちで働きたい」と思ってもらえる会社になっていたいか?

そして、この未来像は経営陣だけでなく、マネージャー層と一緒に話すことが大事。

会議で一方的に発表するのではなく、ワークショップや合宿などで共に描くプロセスが、のちの実行力を高めます。

STEP2|現状を把握する:自社分析と課題の洗い出し

自社・市場・競合・環境の整理とSWOT分析の使い方

中長期経営計画を立てる前に、まずやるべきことは今の自社の立ち位置を冷静に見つめ直すことです。

勢いで計画を立てても、現状把握があいまいだと、まったく現実に合わない目標になってしまいます。

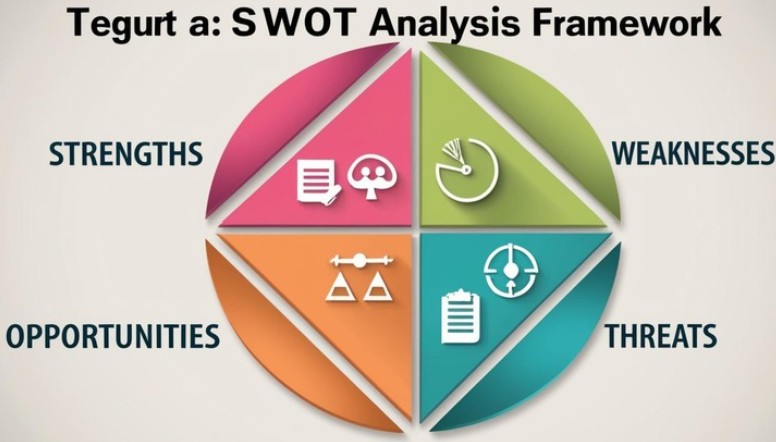

そこで使いやすいのが、定番の「SWOT分析」。

これは以下の4つの視点で、自社を整理するフレームワークです

〇 Strength(強み)

〇 Weakness(弱み)

〇 Opportunity(機会)

〇 Threat(脅威)

ポイントは、「内部(強み・弱み)」と「外部(機会・脅威)」をきっちり分けて考えること。

たとえば:

- 強み:技術力の高さ/スタッフ定着率の良さ/ニッチ市場の知見など

- 弱み:人材不足/属人的な業務/営業体制の脆さ など

- 機会:制度変更/業界ニーズの拡大/競合の撤退 など

- 脅威:大手の参入/価格競争の激化/資材高騰 など

このフレームを使えば、「うちって結局何を伸ばすべきで、何を避けるべきか?」が見えてきます。

売上・利益・人員など、定量情報から課題を読み解く

SWOTなどの主観的な分析だけでは、まだ足りません。

次に行うべきは、定量データ(数字)に基づく現状の棚卸しです。

たとえば、以下のような数字を洗い出してみましょう

〇 売上の年次推移(前年比の成長率)

〇 利益率の推移(営業利益/粗利率など)

〇 売上に対する人件費割合

〇 社員数の増減(離職率・採用実績)

〇 主力サービスごとの構成比・利益性

この作業の目的は、「感覚ではなく、事実に基づいた課題発見」をすること。

例:

- 「最近忙しいけど利益が出ない」→ 粗利率の悪化 or 経費増加?

- 「毎年採用してるのに人が足りない」→ 離職率?戦力化までの時間?

数字を使うことで、「なんとなく感じてた違和感」が明確な課題として浮かび上がってきます。

現場ヒアリングや社員アンケートで「見えない課題」を掘る

数字やフレームワークでは見えない課題もあります。

だからこそ最後に取り組みたいのが、現場ヒアリングや社員アンケートです。

中小企業に多いのが、「経営陣と現場の間にギャップがあるのに、それに気づけていない」パターン。

〇 リーダーが育たないのは、評価の軸があいまいだから?

〇 モチベーションが下がってるのは、ビジョンが伝わってないから?

〇 管理部門が疲弊してるのは、業務配分が偏ってるから?

こうした“感情”や“構造的なひずみ”は、現場の声からしか見えてきません。

アンケートのポイント:

〇 匿名形式にして本音を拾う

〇 「課題」だけでなく「会社の良い点」も聞く

〇 回答後に共有・対話の機会を設ける(聞きっぱなしにしない)

現場のリアルな声を経営計画に反映することで、社員が「自分ごと化」しやすい計画になります。

STEP3|戦略を描く:組織・事業の方向性を設計する

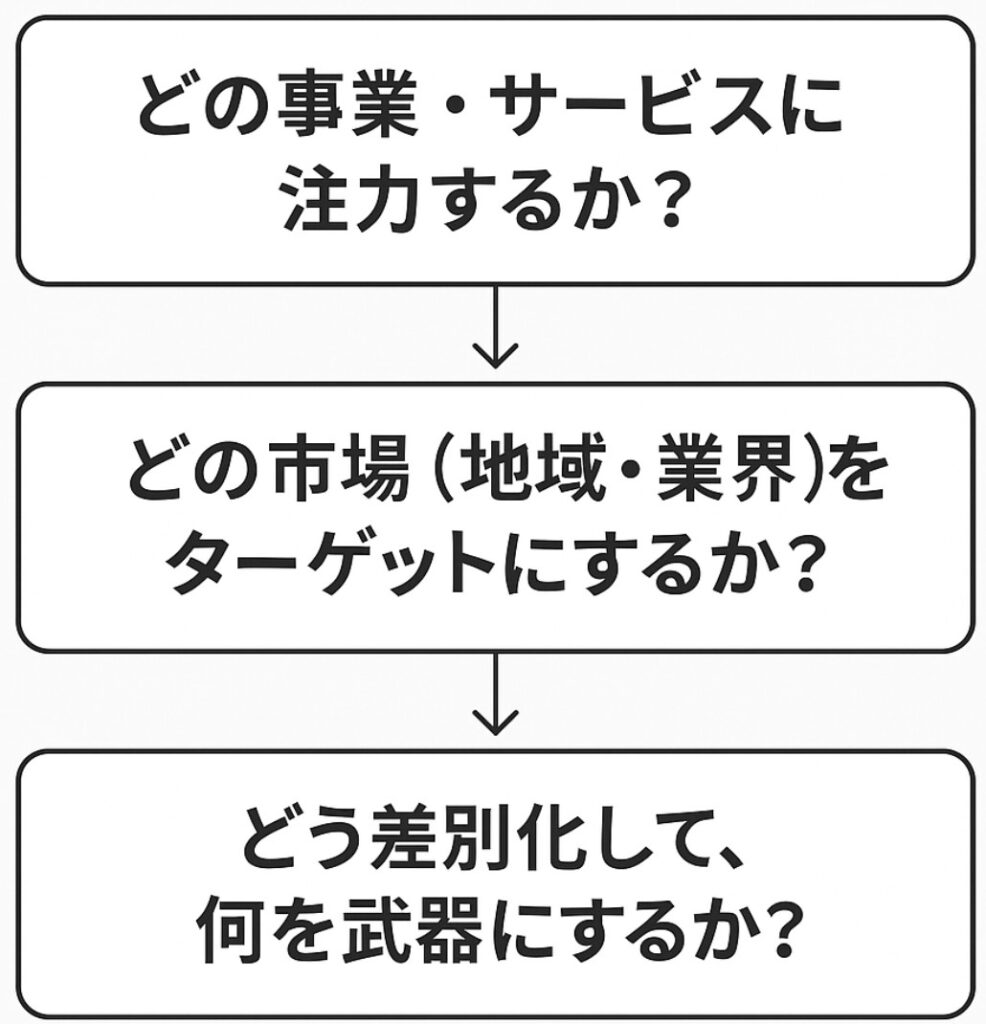

経営戦略・事業戦略の立て方と優先順位の決め方

現状分析までできたら、次はいよいよ「どこを目指すのか」を具体化するフェーズ。

ここで大切なのは、戦略を“選ぶ”ことよりも“絞る”ことです。

中小企業はリソースに限りがあります。

あれもこれもと手を出すより、勝てるフィールドを見極めて、重点的に力を注ぐ方が圧倒的に成果が出やすいです。

戦略を考えるときの軸はシンプル

そしてそのうえで、「何を後回しにするか」も明確にしておくと、経営判断のブレが減ります。

実際の経営戦略は、以下のような形でまとめるとわかりやすくなります

〇 主力事業の拡大方針(販売チャネル、エリア展開など)

〇 新サービス・新規事業の開発方針

〇 IT・業務効率化の施策(バックオフィス含む)

戦略とは「何をやるか」ではなく、「何をやらないか」も含めた決断。

自社らしい戦い方を言語化することが、現場の動きを変えていきます。

組織体制・人材・人事の中長期プランの考え方

戦略を実行するのは“人”です。

事業の方向性とセットで、組織や人材のあり方をどうしていくかも計画に落とし込む必要があります。

中小企業の中長期人材戦略では、以下のような項目を整理すると◎

〇 3年後・5年後に必要な組織の姿(部署・ポジション)

〇 幹部候補や管理職の育成計画

〇 採用したい人材の定義(スキル・マインド)

〇 評価制度や等級制度の見直し・連動(特に昇給や配置転換)

「今は足りてるけど、3年後に足りなくなる人材」が誰なのか?

「このポジションにもう一人ほしい」と思った時に、社内で誰をどう育てるのか?

人事・組織の視点も戦略に組み込んでおくと、採用や育成の“行き当たりばったり”が減ります。

資金計画やリソースの見積もり・投資計画の立案

最後に重要なのが、「お金とリソース(時間・人手)」の見積もりです。

中長期経営計画は理想だけ語るのではなく、“実現できる現実性”も担保する必要があります。

資金計画では、次のような視点で整理してみましょう

〇 今後3〜5年の売上・利益の想定(売上構成の変化も含む)

〇 人件費・設備投資・販促費など、増加が見込まれる支出

〇 補助金・助成金・融資など外部資金の活用予定

〇 キャッシュフローの見通しと資金ショートのリスク回避策

リソース面でも、

〇 実行に必要な人材は足りているか?

〇 現場の負荷が過剰にならない設計か?

〇 社長や幹部の「時間の使い方」は戦略に合っているか?

という点を見落とさずにチェックしましょう。

「夢は大きく、計画は現実的に」。

このバランス感覚があるかどうかで、計画の実行力は大きく変わります。

STEP4|目標を設計する:KPIとアクションプランの作り方

中長期の数値目標(売上・人員・利益など)の決め方

戦略が決まったら、次は目指すゴールを数字で言語化していきましょう。

「なんとなく成長したい」「社員を増やしたい」ではなく、いつ・どこまで・どう伸ばすかをはっきりさせることで、行動がブレなくなります。

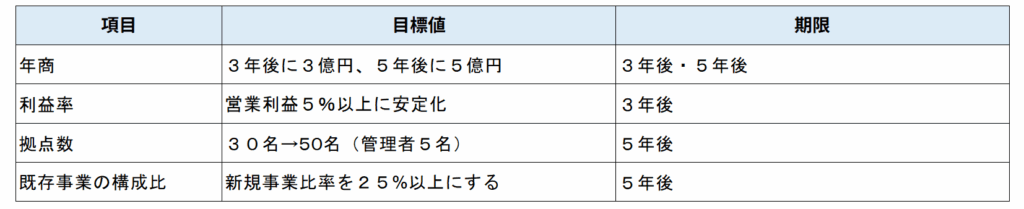

中小企業で設定されやすい中長期目標の例

年商:3年後に3億円、5年後に5億円を目指す

利益率:営業利益率5%以上を安定させる

人員:30名から50名へ増員(うち管理職5名を予定)

拠点数:5年後までに新エリアで1拠点開設する

既存事業の構成比:新規事業の売上比率を25%以上にする

ここでのポイントは、「実現できそうなギリギリライン」を狙うこと。

背伸びしすぎると現場の温度が下がるし、低すぎると戦略として意味が薄れます。

また、目標は“数字だけ”ではなく“背景と意図”をセットで語れるかどうかが大事です。

行動計画(アクションプラン)をどう具体化するか

数字を決めたら終わりではなく、そこにどう到達するかの「道筋」=アクションプランをつくる必要があります。

おすすめの考え方は、「逆算」と「分解」です

〇 3年後に売上5億 → 年ごとの売上目標に落とす

〇 その売上を達成するには → 顧客数×単価×受注率 を因数分解

〇 顧客数を増やすには → SNS強化・営業体制拡張・新商品の導入…などを具体化

このようにして、「何をすればいいか」が見えるレベルまでブレイクダウンしていきます。

さらに、実行可能性を高めるには以下の視点も大切

〇 施策ごとに担当者や部門を明確にする

〇 月単位・四半期単位で目安の進行度を設定する

〇 会社全体と部門ごとで施策をひも付ける(全社KPI→部門KPI→個人KPI)

行動計画があいまいだと、どんな立派な数字も「ただの夢」になってしまいます。

進捗管理・KPIのモニタリング体制のつくり方

最後に重要なのが、目標やアクションを“やりっぱなし”にしない仕組みです。

つまり、定期的に進捗を見直して、軌道修正できる体制をつくることが必要です。

中小企業でもすぐに実践できるモニタリングの工夫

〇 月1の経営会議でKPIをチェックする(経営陣+リーダー)

〇 部門ごとの進捗をGoogleスプレッドシートなどで可視化

〇 「行動量」もKPI化しておく(例:商談数・SNS投稿数など)

〇 未達時の「なぜ?」「どうする?」を責めるのではなく、対話ベースで共有

KPIを設定したはいいものの、

「毎月見てない」「誰が管理してるかわからない」では意味がありません。

大事なのは、“管理される感”のない自然な仕組みにすること。

チェックされるからやるのではなく、「達成の道しるべ」として使える状態にすることが理想です。

STEP5|伝えて動かす:社内浸透と実行・改善サイクル

社内共有の方法|説明会・資料・定例会の活用

せっかく中長期経営計画をつくっても、社内に伝わっていなければ意味がありません。

「社長の頭の中にだけある計画」では現場は動かない。ここが中小企業の落とし穴です。

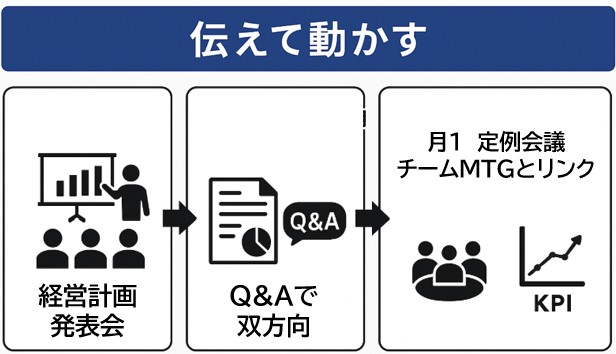

まず大事なのは、最初の共有タイミング。おすすめの方法は以下のとおり

〇 経営計画発表会(社内向けの説明会)を開催する

〇 パワポ資料や紙の配布資料を使って視覚的に伝える

〇 数字や施策だけでなく、「なぜこの計画にしたのか」も語る

〇 Q&Aの時間をつくり、双方向の空気をつくる

さらに、伝えて終わりではなく、定例の場で繰り返し擦り合わせることが大事です。

〇 月1の定例会議で進捗と方向性を再確認

〇 チームMTG内で部門目標とリンクさせる

〇 KPIとセットで「取り組み評価」も見える化

「目標って、年初に言われただけだったよね?」にならないよう、定点観測の仕組みを持ちましょう。

現場が自走するための運用設計と巻き込みの工夫

社員が計画を“自分ごと”に感じなければ、どんな立派な戦略も実行されません。

特に中小企業では「社長が勝手に決めた感」が出ると、現場は動かなくなります。

そこで大切なのが、現場を最初から巻き込む工夫です

〇 部門ごとの目標やKPIを、マネージャーと一緒に決める

〇 計画書を作る過程で、各部署の声や実態を反映する

〇 行動計画(ToDo)を個人レベルまで落とし込む

〇 成果を出した人・チームを定期的に「見える化」して称賛する

また、実行段階では、以下のような運用設計が有効です

〇 各部門に“推進担当”を配置する

〇 アクションプランは「誰が・いつまでに・何をするか」で管理

〇 週1〜月1で小さく振り返るミーティングを設ける

ポイントは、やらされ感ではなく「自分たちが決めた感」を持ってもらうこと。

自走する組織は、「計画に納得できている組織」です。

計画の見直し・修正のタイミングと注意点

計画をつくったら終わり…ではありません。

実行してみて初めて見えることもたくさんあります。

だからこそ、計画は“動かすもの”であり“変えていいもの”だという前提が大切です。

中小企業が見直しを検討すべきタイミング

〇 外部環境が急変したとき(法改正、価格高騰、競合の動き)

〇 KPIが大幅に未達成のとき(戦略ミスや想定外要因)

〇 社内の体制や方針に変化が出たとき(人事異動、組織再編)

〇 定例レビュー(月1/四半期など)でズレを感じたとき

その際の注意点は以下の通り

〇 ブレすぎない(“戦略”と“戦術”のレイヤーを分ける)

〇 感情で動かさない(あくまで根拠とデータをもとに)

〇 経営陣だけで完結させず、現場と一緒に検討する

〇 修正後は必ず再共有し、認識のズレをリセットする

「変えること=失敗」ではなく、

「変えながら進む=経営力のある会社」です。

まとめ|中小企業が“使える”中長期経営計画をつくるために

5ステップで実行される計画を実現する

ここまで紹介してきたように、中長期経営計画は「つくること」がゴールではありません。

大事なのは、現場が納得し、動き、継続できる計画にすることです。

もう一度、5ステップをおさらいしましょう

〇 STEP1:方向性を定める(理念・ビジョンの明確化)

〇 STEP2:現状を把握する(SWOT・数字・現場の声)

〇 STEP3:戦略を描く(何に集中し、どう戦うか)

〇 STEP4:目標を設計する(KPIとアクションプラン)

〇 STEP5:伝えて動かす(社内浸透と運用・改善)

これらを丁寧に積み上げることで、「絵に描いた餅」ではない、経営と組織を動かす設計図が完成します。

特に中小企業では、経営者ひとりで背負わず、幹部や社員と一緒に計画を“共創”する姿勢が何より大切です。

そのプロセス自体が、組織の一体感を生み、企業成長の大きなドライバーになります。

中小企業が”動く計画”を実現するために

ここまでご紹介したように、中長期経営計画は企業の未来を描く設計図です。

さらに成長に向けた具体的な戦略や事例を知りたい方は、以下の「企業成長カテゴリ」もぜひご覧ください。

〇成長企業に学ぶ「仕組み経営」|日本発イノベーションの裏側

〇【保存版】成長企業を見抜く力|採用・取引・投資で成功するプロの着眼点

〇成長企業とは何か?| その定義に“型”がある

〇【構造分析】成長企業の成長要因をひも解く

〇【今すぐできる】成長企業を支える「仕組みづくり」入門|組織・仕組みの三位一体とは?

〇【徹底比較】成長企業と停滞企業、何が違う?|経営視点で見る成功の分岐点

無料相談・資料ダウンロードのご案内

「うちでも計画を立ててみたいけど、何から手をつけていいかわからない」

「頭ではわかるけど、自社に合わせた設計ができるか不安」

そんな方に向けて、Bay3株式会社では中小企業向けの中長期経営計画づくりを“現場目線”で支援しています。

〇 ビジョン・戦略の整理から、

〇 KPI設計・アクションプランの作成、

〇 そして現場巻き込み・運用定着まで

一社ごとにカスタマイズしたサポートを行っています。

まずはお気軽に、Bay3の無料相談をご利用ください!

👉【無料相談はこちら】

日程調整はこちらから

👉【サービス資料(中長期経営計画テンプレートひな型)のご希望はこちらから】

👉【サービス資料(現場ヒアリングシート)のご希望はこちらから】

\まずは「何から始めればいいのか」を一緒に整理してみませんか?/

お気軽にご相談ください!